Castilla y León. Tierra de eternos horizontes, de campos dorados que murmuran con el viento y de trashumantes que, desde tiempos inmemoriales, han cruzado sus valles siguiendo la ruta ancestral de las ovejas. En este escenario de austera belleza se desarrolló uno de los productos más genuinos de la gastronomía española: el queso.

Historia y evolución del queso en Castilla y León

Desde la Edad del Bronce (s. VI), en la Cuenca del Duero, el pastoreo de ganado ovino y caprino marcaba el compás de la subsistencia. La leche se convirtió en un bien preciado y, con el tiempo, la sabiduría de romanos y árabes perfeccionó su elaboración. Los primeros, grandes consumidores de queso patrio, lo consideraban no solo un alimento de alto valor, sino también un contraveneno. Por su parte, los segundos introdujeron nuevas técnicas de producción que enriquecieron aún más el proceso.

Se cree que su descubrimiento fue accidental cuando la leche almacenada en recipientes de piel fermentó de forma natural. Dice la leyenda que un pastor árabe, al caminar bajo el sol con su provisión de leche, descubrió al abrir su odre una masa blanca y cuajada.

Durante la Mesta, institución creada por Alfonso X el Sabio en 1273, la economía castellanoleonesa dependía ampliamente de la ganadería ovina, con la trashumancia como pilar clave para el desarrollo de esta industria. Su época dorada llegó entre 1880 y 1950, cuando la industrialización de la producción mantuvo viva la esencia de la tradición pastoril.

El primer tratado documentado sobre el queso data de finales de la Edad Media: la ‘Summa Lactinorum’ del médico Pantaleón, donde ya se diferenciaban los quesos curados y los frescos.

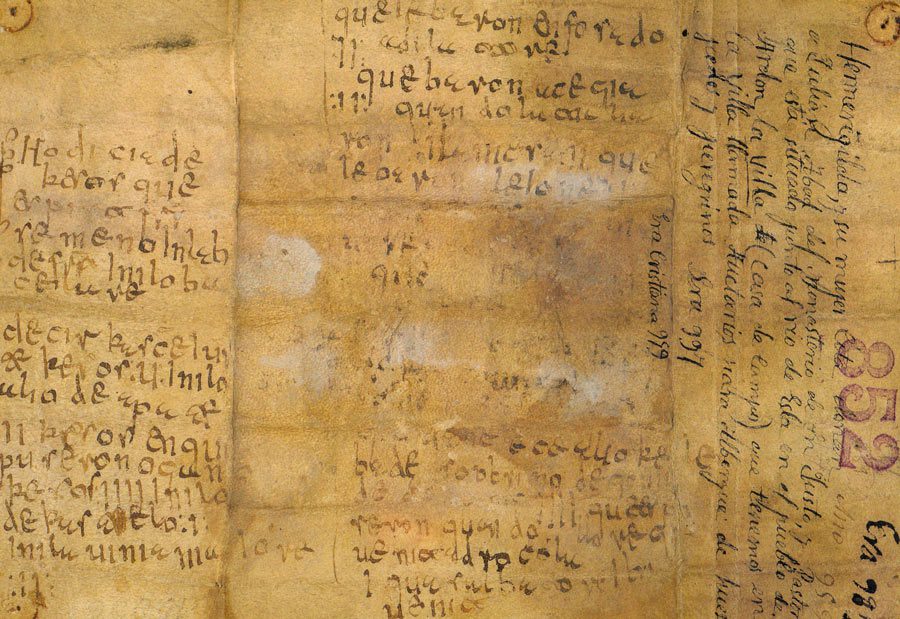

El primer documento a nivel nacional que recoge la palabra «queso» data del 24 de enero del año 959. Se encuentra en un pergamino expuesto en la muestra burgalesa «Las Edades del Hombre”. Fue escrito por el hermano Semero, despensero del Monasterio de los Santos Justos y Pastor de Rozuela (León), la célebre Nodicia de Kesos, llamado así por ser las palabras que encabezan el documento donde se menciona en una donación realizada por Ermenegildo y su esposa al abad Julián de San Justo y Pastor de Ardón. En el dorso, una anotación enumera los quesos consumidos por el monje Jimeno, redactado en lengua romance, se considera una de las primeras manifestaciones escritas del leonés romanceado.

Variedades y producción en la región

Miles de años han dado lugar a miles de formas, sabores y texturas. No hay nación sin queso ni región sin su particularidad. La trashumancia y los propios ganaderos permitieron su propagación, de manera que encontramos formas de elaboración similares tanto en el norte de la Meseta Castellana como en el sur, variando solo en sabor según los pastos. Tampoco debemos olvidar que, tradicionalmente, este alimento era consumido por las clases humildes. Además, debido a la escasa comunicación entre regiones, las formas de producción se mantuvieron casi sin cambios y se transmitieron de generación en generación.

En nuestro territorio los de vaca, de oveja y cabra son los más habituales, pero no los únicos. Entre los más emblemáticos se encuentran el queso fresco de Burgos, el de Arribes de Salamanca, el de Los Beyos, el de rosca, el de Valdeón, el de pata de mulo, el de Villalón y el zamorano.

Pero, si hay un lugar donde el pastoreo ha dejado un legado imborrable, ese es Zamora. La provincia es cuna del queso de oveja, un símbolo de su gastronomía. Basta decir que uno de cada tres quesos de oveja elaborados en España procede de tierras zamoranas.

Tradición y calidad

Nuestra Comunidad es la principal productora de leche de oveja en España, con el 61% de la producción total. Cada año genera 90 millones de kilos de este lácteo, lo que representa casi un tercio del total nacional. Entre sus variedades más destacadas se encuentra el Queso Castellano, distinguido con la Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que garantiza su calidad y facilita su comercialización en Europa.

Su esencia comienza en la oveja. No cualquier ejemplar, sino las razas que han sobrevivido en estas tierras durante siglos: la churra y la castellana. Criadas en los pastos duros de la meseta, su leche es densa y rica, transformándose en un queso de textura firme y aromas complejos, con un sabor que oscila entre lo rústico y lo refinado. El queso castellano no es tímido. Se expresa con un sabor elevado, una intensidad que evoluciona con el tiempo, dejando en el paladar notas de caramelo y mantequilla, con matices herbáceos y recuerdos a frutos secos en los más curados. En boca, su textura es firme, poco desmenuzable, con ese equilibrio perfecto entre la cremosidad y la resistencia. Su olor es otro de sus sellos: moderado en los jóvenes, más pronunciado en los curados y majestuoso en los añejos, cuando alcanza su máxima expresión.

El proceso de elaboración es bastante sencillo. Todo comienza con la selección de la leche, cruda o pasteurizada. La cuajada se obtiene con cuajo natural y se prensa con precisión para extraer el suero. La maduración puede durar meses o años, pero cada día es un paso hacia la perfección, una metamorfosis que, en manos de los maestros queseros, logra un equilibrio entre la potencia y la sutileza.

Este queso ha conquistado certámenes internacionales como los World Cheese Awards, donde ha competido con miles de quesos de todo el mundo y ha salido victorioso. Sin embargo, no debemos darlo por sentado. La raza churra, base de este tesoro gastronómico, está en riesgo de extinción (pero esto os lo contaremos en otra entrega). Preservar el Queso Castellano no es solo una cuestión de tradición, sino de identidad. Porque en un mundo cada vez más uniforme, mantener vivas nuestras raíces es el mayor de los retos.